| (Owoho) Élégie de la jeune veuve (1) | TRADUCTION LITTÉRAIRE |

| 1. Nodi a bola nodi 2. Nodi ebembe o’ponga 3. Agna moyia akia amisia o koo ya Ewo 4. Ya okaya muhange moyi odingi amitona no 5. Obia ya ikwe 6. Akingi akingi 7. Bisi o bvua akingi akingi 8. Bini o w abo 9. Aphe bini o w abo 10. Oyendze bo batia o wa yili-yili 11. Etongo ebvu ombvu atoyi abe 12. Bisi la wa aba wa ebembe nga atoo | 1. Te voilà ô soeur bien-aimée, te voilà, 2. Te voila ombre parmi les chemins ; 3. Écoute ma supplique : du côté d’Ewo pour toi il n’y a plus rien ; 4. Sèche tes larmes, l’être aimé s’en est allé… 5. Désormais, il est de ceux de l’Outre-tombe. 6. Risque pour risque ; 7. L’heure de la mort notre risque suprême. 8. Que lui voulez-vous ? 9. Dites, que lui voulez-vous encore ? 10. Oyendze enveloppe son nom de silence. 11. On dit qu’un étang vidé à moitié clame la médiocrité des pêcheurs. 12. Quant à nous, demandez-vous si le cadavre et le linceul ont des destins différents. |

LA PENSÉE DE MWENE ALOMBA*(2)

*Philosophe Mbochi

Ce texte est tiré du livre de Théophile Obenga « La cuvette congolaise : les hommes et les structures. Contribution à l’histoire traditionnelle de l’Afrique centrale, » Présence africaine, Paris, 1976, VIII-172 p. + pl. (ISBN 2-7087-0325-0) chapitres VI

Nous prenons le risque d’exposer ici la pensée d’un vieux Mbochi de Mbondzi (Boundji), Mwène Alomba, à travers la forme littéraire et philosophique du dialogue. Celui-ci a lieu entre Alomba, qui n’a jamais été à l’école « nouvelle » et Opombo (raccourci en Opo), un jeune lycéen qui vient d’être brillamment reçu au baccalauréat (série philosophie-lettres), avec félicitations du jury. Opombo, en langue mbochi, signifie : « naïf ». Le jeune lycéen est par conséquent celui qui pose des questions « compliquées » à Alomba, mais en toute naïveté (il s’agit, bien entendu, d’une naïveté essentielle).

Le terme le plus important du précédent paragraphe doit être défini. Nous précisons par conséquent : « Dialoguer, c’est, s’entretenir, c’est-à-dire reconnaître le jaillissement de sa propre pensée à travers l’urgence de la pensée de l’autre, sans recourir à interroger ce qui fait répondre et les questions qui nourrissent l’entretien, qui fait essentiellement les questions être. »

La multiplicité des cas concrets auxquels les proverbes peuvent s’appliquer fait que les proverbes (des maximes populaires) n’ont véritablement de place que dans des détails d’obligations contingentes. À y regarder de près, les proverbes ne constituent même pas les fondements de l’éthique. Il est par conséquent hasardeux de « partir » des proverbes pour « trouver » une philosophie quelconque.

Nous nous écartons aussi de la voie « classique » des descriptions ethno-psychologiques qui conduisent, au mieux, à la psychologie sociale, collective, et nullement à la philosophie dont l’ambition est de connaître (et d’enseigner) ce qu’est tout être en réalité et en vérité.

On pourrait nous reprocher l’usage du « vocabulaire philosophique occidental ». D’abord, c’est-àdire fondamentalement, cette notion de « vocabulaire philosophique » est elle-même, en ellemême, incomplète. La puissance d’une pensée qui permette véritablement lecture « se moque » bien du lexique philosophique. La possibilité même d’une Philosophie comparée, pour reprendre le titre d’un précieux ouvrage de Paul Masson-Oursel, indique que la philosophie, en tant qu’activité originale et essentielle de l’esprit humain, est endurance de la pensée. Au demeurant, on s’est efforcé de traduire et d’agencer en langue française ce qui n’est pas dit primitivement en français.

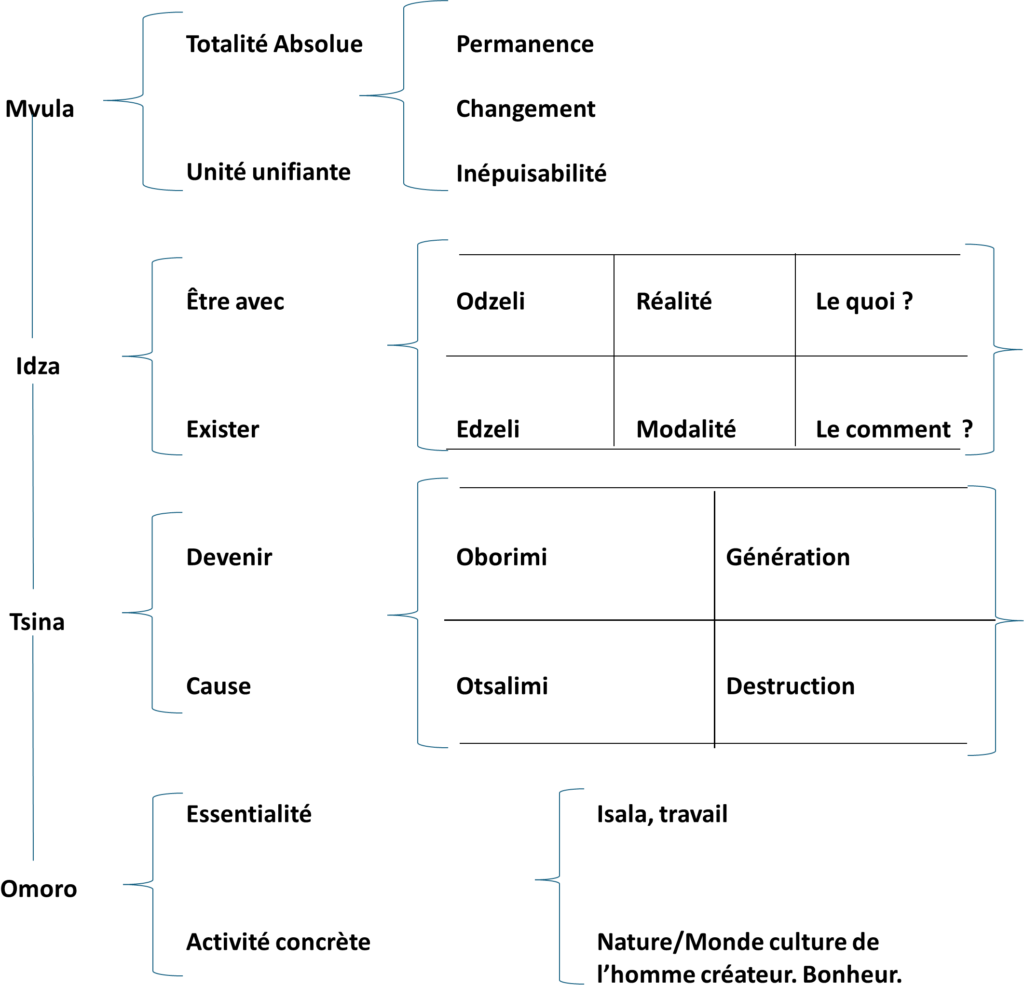

IDZA OU DE L’EXISTENCE.

Opo : Salut, maître !

Alomba : Ayez-vous aussi vos esprits !

Opo : Le ciel s’assombrit. La pluie s’annonce, imminente. Soyez heureux pour votre champ !

Alomba : Que le ventre de la terre et l’eau du ciel se conjuguent ! Qu’ils soient propices à mes semailles !

Opo: Maître, si je viens à vous, c’est pour essayer de mieux comprendre vos difficiles explications développées l’autre jour, mais devant trop de monde (nous étions une dizaine). À deux, je me sens moins timide, plus libre.

Alomba : Parlez seulement. Parlez avec votre parole entière. Que votre bouche soit à mon oreille comme la mienne à la tienne, car la parole nous lie. Puisse un dire vrai l’assister !

Opo : Qu’est-ce qui peut être ? (Yedi ka nde?)

Alomba : Ce qui peut être est déjà. Ou, si vous voulez, ce qui est ne peut qu’être. (Yedi ka edi).

Opo: En réalité, qu’est-ce qui est ? (Yedi nde?)

Alomba : Tout ce qui est. Ce qui est. Ce qui a été. Ce qui sera. En d’autres termes, l’être, l’avoir été et le devenir être (Yedi edi). Tout ce qui est, c’est la totalité absolue, l’Univers. Ce qui manque par exemple à notre monde n’est manquant que sur fond d’être, c’est-à-dire par rapport à ce qui est. En ce sens, le manquant n’est pas un absolu. Il fait au contraire partie de la totalité absolue à qui ne manque même pas le manquant, puisque la totalité absolue transcende ce qui est et ce qui n’est pas, et ce qui n’est pas l’est relativement à ce qui est.

Opo : Vous allez vite, maître ! Considérons une classe comme la totalité absolue. Les absents ne sont déclarés absents que par la présence des présents. Les élèves présents présentifient l’absence des élèves absents. La présence laisse être l’absence comme une réalité manquante. L’absence alors existe, mais du fait de la présence et par rapport à la réalité de la présence. Mais l’absence qui manque à la présence et la présence qui dénonce l’absence comme un manquant ne sont telles que par rapport à la classe qui est la totalité absolue, englobant à la fois la présence et l’absence (inscrits ; présents ; absents). Est-ce bien cela votre idée ?

Alomba : La chose vous a semblé difficile parce que vous aviez déjà compris. Votre difficulté était une marque de compréhension. Preuve ! Vous comprenez aussi que la possibilité d’être d’une chose implique nécessairement sa réalité d’être.

Opo : Vous introduisez quelque chose de nouveau, je pense. Mais passons pour le moment. Je voudrais savoir comment ce qui est est (yedi edi bo) ?

Alomba : Ce qui est évidemment ce qui existe (yedi edi la idza). Une chose peut exister sans avoir à se manifester. Si elle existe, c’est qu’elle est. Le possible n’est pas en dehors de l’existence. L’être possible est en tant que possibilité. Il existe dans la totalité absolue.

Opo : « Ce qui existe », qu’est-ce à dire ? (idza nde?)

Alomba : On peut être vivant, en vie ou mort, inerte.. On peut être en tant que positif, négatif, contraint, réel, possible, animal, végétal, minéral, aérien, aquatique, terrestre, humain, ange, chaud, froid, rouge, noir, blanc, jaune, grand, petit, mouillé, sec, famélique, malade, clair, foncé, lumineux, éteint, large, triangulaire, fade, salé, tendre, tenebreux, lumineux, etc. Opo : La totalité absolue est la croix des philosophes. Comment débrouiller tout cela?

Alomba : On ne voit jamais, de ses yeux, un enfant grandir. On constate seulement qu’il a grandi. De ce fait, on établit une relation entre tel état et tel autre de la croissance de l’enfant pour se faire une idée de sa grandeur, de sa taille. La mesure de la hauteur de l’enfant se fait par rapport à… C’est qu’on existe et on est en relation avec (idza la…). Tous les êtres sont liés les uns aux autres.

Opo : Vous ne voyez donc pas la possibilité d’un espace absolu et d’un temps absolu ?

Alomba : Puisque j’affirme que les êtres sont liés les uns aux autres (dans des systèmes déterminés), je supprime par le fait même l’absolu de l’espace et du temps. Les divers aspects de la réalité sont reliés et se conditionnent mutuellement. Par exemple, le temps et l’espace ne sont pas dépourvus de rapports ni entre eux ni avec la matière. La matière et le mouvement ne sont plus inséparables. Les connaissances humaines sont relatives en ce sens que l’être humain n’appréhende l’ensemble, la totalité absolue que par un de ses aspects, mais dans ces connaissances relatives il y a déjà une parcelle de la vérité absolue. Dans la totalité absolue, les éléments sont indissolublement liés. N’oubliez jamais cela. Opo.

ODZELI LA EDZELI OU RÉALITÉ ET MODALITÉ.

Opo : J’ai compris pour l’essentiel, maître ! Dans la danse la plus banale de chez nous, tout est effectivement lié : le rythme du tam-tam, le poème-chant, les mouvements du corps, la foule des spectateurs, les sexes, la vie, la nature.

Alomba : L’homme et la femme sont liés par et dans la danse qui constitue un ensemble, un tout. Mais la femme est à la danse selon la nature propre de son être, à savoir sa réalité de femme et sa manière d’être-femme-à la danse. Autrement dit, ce qui est selon son être (odzeli) et selon sa modalité d’être (edzeli). Edzeli, la réalité d’être et edzeli, la manière d’être.

Opo : La non-séparation radicale des êtres ne signifie donc pas identité, uniformité, indistinction, confusion ?

Alomba : Assurément non ! Odzeli, c’est le quoi (mu) à propos de l’être d’un étant (odzeli mu ma eyea?, « qu’est-ce qu’être pour un étant ? »). Edzeli, c’est le comment (ye) de l’être d’un étant (edzeli ye mo eyea?, « comment est un étant en tant qu’étant ? »). La façon d’être (edzeli) d’un étant est différente de la réalité (odzeli) même de cet étant. Cet être est une femme, une femme en train de danser la danse edenda de façon qui inspire le plaisir des sens : sa façon d’être présentement (la femme en train de danser) n’est que provisoire, momentanée. Sa réalité de femme, elle l’est toujours, constamment, dans sa féminité même. Prenons un autre exemple au sein de notre civilisation matérielle. La pirogue (bvare) existe. Elle est en tant que moyen de communication ou de transport sur l’eau. La réalité (odzeli) pour toute pirogue réelle ou possible c’est cela : cette chose destinée à « marcher » sur la surface de l’eau (rivière, fleuve, océan). Quant à la forme et à la dimension, à la couleur et à l’efficacité, elles indiquent de quelle sorte de pirogue il est question. La pirogue (bvare) du messager (toma) est généralement petite, longue et effilée. Elle a pour nom : esengi. La pirogue (bvare) du commerçant (okiri bea) est, en revanche, large et massive : on l’appelle oboyo (mboyo). Une pirogue (bvare) neuve, « en rodage », est appelée ebonda ; une pirogue (bvare) usée, epala. La pirogue, essentiellement, en tant que pirogue, est un moyen de communication sur l’eau. Accidentellement, elle peut être longue et effilée, large et massive, neuve ou usée, active ou hors d’usage. Il y a un dénominateur commun, un support identique, une seule synthèse : la pirogue, c’est cet objet qui se meut sur l’eau. Le bois, la forme, la couleur et la fonction éventuelle de la pirogue ne définissent pas essentiellement la pirogue. Les pirogues possibles sont infinies, mais elles se « finitisent » dans la réalisation de cet objet synthétique qui roule sur l’eau. Cette réalisation est un dévoilement d’un des aspects de la totalité absolue.

Opo : Une chose apparaît donc toujours de façon double, ce qu’elle est et comment elle est ce qu’elle est en étant ce qu’elle est.

Alomba : Pas exactement. Il y a des réalités irréductibles, des éléments primordiaux qui sont ce qu’ils sont pour autant qu’ils soient ce qu’ils sont : l’eau, le feu, l’air, etc.

Opo : Effectivement, l’eau, par exemple, est un corps composé résultant de la combinaison de deux volumes d’hydrogène à un volume d’oxygène. L’eau n’est pas autre chose que ce résultat et n’est que ce résultat. L’eau n’évolue pas. Le feu reste le feu depuis son invention par l’être humain. L’eau et le feu ne peuvent jamais, en tant que eau et feu, être autre chose qu’eux-mêmes. Ce sont des éléments primordiaux.

Alomba : Ceci est quoi ? C’est une pirogue. Comment est cette pirogue ? Large et massive. Elle peut être autrement que large et massive. La texture d’une chose doit être distinguée de la manière d’être, du comportement de cette chose. Un homme (ibaa, « mâle ») est un homme (moro ; en latin, homo). Une femme (oyuru) est également un homme (moro). Le même homme (moro) n’est déjà plus le même : il est ibaa et oyuru, séparément, distinctement.

Opo : C’est assez clair.

Alomba : Allons donc un peu plus en avant.

Opo : Je le désire, maître !

MVULA OU LA TOTALITÉ ABSOLUE.

Alomba : C’est à partir de la manière d’être d’une chose (edzeli) et de l’être de cette même chose (odzeli) qu’il convient de comprendre le devenir (esina) de cette chose, c’est-à-dire la question de sa génération (oborimi) et de sa destruction ou corruption (esalimi). Il y a comme un éclatement de la totalité absolue. Les choses viennent constamment à être, c’est-à-dire être ceci ou cela, avoir été çà, devenir pour venir à ne plus être. La totalité absolue est absolument changement, mais ce changement s’opère sur fond de permanence, de présence. La totalité absolue est par conséquent changement et permanence de façon absolue, simultanément. C’est la permanence qui cause le changement et c’est le changement qui se stabilise. La totalité absolue surgit simultanément comme changement et permanence. La permanence est présente au changement comme l’avenir qui vient arrive au présent dans le temps. Cette synthèse dynamique de la permanence et du changement absolus constituent proprement la totalité absolue qui englobe ce qui est et ce qui est encore ailleurs, cependant sans location, nulle part, comme pure potentialité de l’être. On voit que le changement et la permanence sont donnés dans la totalité absolue, et tout ce qui est ou simplement arrive à être ceci ou cela dans la totalité absolue est nécessairement affecté par les caractéristiques qualitatives essentielles de la totalité absolue. Il existe un enchaînement archaïque des choses dans une communauté primitive unifiante. Donc la signification du changement d’une chose est à chercher dans le changement même de la totalité absolue qui n’est, en réalité, ni changeante ni permanente, mais s’exerce et s’appréhende comme changement et comme permanence, simultanément, changement-permanence. Les objets sont pris ensemble primitivement dans la totalité absolue, de sorte que l’affirmation suivante devient nécessaire : le relatif a une portée absolue. D’autre part, la totalité absolue est aussi à qualifier d’infini, d’inépuisable. La réalité du monde qui est là, permanente devant nous, change constamment et dans cette problématique du changement et de la permanence changeante la réalité se saisit ellemême dans sa dimension d’inépuisabilité. Nous affectons nos descriptions des qualités mêmes de la totalité absolue qui est toutes ces qualités à la fois, au même moment : « devenir », « génération », « développement », « changement », etc. Puisque les choses sont unies au monde, comme l’un est un, uni à l’un dans sa genèse même, elles se détachent nécessairement sur un fond de monde, affectées des qualités essentielles de la totalité absolue, laquelle ne peut jamais être appréhendée que par ses qualités qui sont-elles simultanément et d’emblée. Cette affectation s’explique par affinité originelle des choses et du monde. Les êtres, quels qu’ils soient, sont par conséquent liés à la totalité absolue en même temps qu’ils sont en relation les uns avec les autres dans des systèmes déterminés de la totalité absolue.

Opo : Les phénomènes du système solaire par exemple ont des liaisons réciproques entre eux et ce système lui-même (l’étoile Soleil et ses satellites, les planètes) fait partie d’un système encore plus vaste, notre Galaxie. La totalité absolue, dans sa partie astronomique, lointaine, est un Univers de galaxies. Des nuages de gaz poussiéreux remplissent l’espace entre ces dernières. Sur notre planète elle-même, la Terre, le développement de la matière s’est produit en allant des particules infimes à la matière vivante et au cerveau humain. Tout est lié et se conditionne mutuellement, ainsi que vous l’exposez, maître.

Alomba : Voilà pourquoi toute comparaison implique fondamentalement un grand ensemble, une totalité globale et englobante qui donne ainsi aux événements comparés un statut comparable ou mieux un statut de comparabilité qui puisse autoriser l’exercice du pouvoir comparant chez celui qui compare. Il faut des axes et des structures de référence respectifs et leur situation dans l’Univers pour que la comparaison soit réellement fondée, c’est-à-dire comparativement possible. Comparer n’est nullement opposer ni juxtaposer, encore moins poser côte à côte les faits de la comparaison, mais les rapprocher en discernant ce qui les rend proches les uns des autres et ce qui, en même temps, les rend distincts les uns par rapport aux autres au sein de la totalité englobante. Soit cet exemple. C’est bien le plan total de l’Humanité (considérée comme une totalité) qui fonde la comparaison historique entre telle civilisation et telle autre. La méthode comparative historique est essentiellement une méthode relationnelle : elle distingue pour mieux relier ou, ce qui revient rigoureusement au même, elle relie comparativement pour mieux distinguer. Les différentes danses d’un milieu social donné sont globalement unies au stock ludique et au fonds culturel de cette société. Le pouvoir comparant et le fait de comparer font de la comparaison une catégorie révélante, en ce sens que ce qui est séparé et distinct retourne à un fond commun qui légitime la comparaison qui est essentiellement, en dernier ressort, une totalisation dialectique. D’autre part, il faut bien observer et conserver en mémoire que l’unité de nos connaissances relatives, l’unité des sciences est un effort de l’esprit humain qui a comme référence, inévitablement et fondamentalement, la référence totale de la totalité absolue dans son absoluité. L’unité des sciences est relative à l’unité totale de la totalité absolue qui est simultanément et absolument, en ses qualités, permanence, changement, inépuisabilité et unité unifiante. L’unité des sciences suppose l’unité entière et plénière de la plénitude elle-même, la totalité absolue. Le projet d’établir l’unité des sciences est suprême, c’est-à-dire fondamentalement philosophique du fait que l’intention totalisatrice va pour ainsi dire à la rencontre de l’unité universelle qu’est la totalité absolue. Par son projet totalisant de la réalité l’homme peut entrer plus profondément en contact avec la nature où tout est lié universellement (univers).

Opo : J’écoute attentivement, mais en véritable somnambule. Donnez des exemples plus familiers, maître !

Alomba : Le sommeil philosophique est une sorte de grâce, de don primitif. Il est une part principale de la demande de tout demandeur qui questionne essentiellement. Tenez ! Vous savez parfaitement additionner (iphungisa), soustraire (ityese), diviser (kaba), etc., selon vos besoins pratiques, quotidiens. Ce faisant, vous obtenez des ordres numéraux et des ordinations typiques. Mais c’est le Nombre, le monde numérique concret qui renferme les nombres (réalités pures) qui fonde originairement et souverainement tout votre savoir et pouvoir arithmétique, toute cette technique arithmologique dont vous faites preuve. Un autre exemple. La vie, la naissance nous réjouit. La mort au contraire nous fait peur, nous plongeant dans la détresse. La vie et la mort sont l’une et l’autre des évidences de la nature. Par l’une et l’autre aussi nous sommes ceci ou cela dans la nature. Notre union native à la nature, à l’unité universelle, à la totalité absolue, sous le mode de la vie ou bien sous celui de l’entropie (dégradation de notre énergie vitale, par accident ou par vieillesse), revêt par conséquent au moins deux aspects, deux formes, deux significations, deux libertés, deux gratuités. La diaspora n’est qu’apparente. Si dans la mort le corps humain devient quelque chose d’objectif, souverainement objectif, c’est-à-dire une situation-limite qui rend le mort et les vivants concrètement impuissants (cette situation- limite n’est pas encore dépassée), c’est que le trépas est un évènement de la vie, comme la naissance, la vie étant une totalité comme l’absolu. La préoccupation de l’instant consiste à faire voir aussi nettement que possible, à l’aide d’un exemple presque banal, le caractère libre, c’est-à-dire fondamentalement objectif de l’interrelation discrète de ces deux processus de la nature, la vie et la mort. Mais l’homme sauve l’absolu par le travail pour autant que l’essentialité de l’homme (omoro) et de la nature soit fondamentalement posée par le travail humain (isala).

ISALA OU DU TRAVAIL HUMAIN ET DE SA SIGNIFICATION ONTOLOGIQUE

Opo: Explicitez cette dernière idée qui me paraît capitale du fait qu’elle concerne le destin même de l’être humain, question vraiment centrale et cruciale.

Alomba : Il y a en vous l’enfant et le grand philosophe (twere), puisque comme les enfants et les grands philosophes vous posez des questions faciles et difficiles à la fois, des questions suprêmes. Disons d’emblée que l’homme se pose dans la nature et s’oppose à elle les techniques, les industries, les sciences, l’économie, la réflexion philosophique présentent cette séparation comme une puissance, une conquête, un pro- grès dû à et garanti par la médiation du travail. Et l’ensemble des transformations que l’homme opère dans la nature et la conscience qu’il en a à travers le temps, conscience de son activité créatrice propre, constitue proprement la culture humaine. Précisons plus étroitement. Puisque, pour nous, la totalité absolue est ce qui est développé, manifesté absolument (et non un universel abstrait), pour nous, donc, le problème humain fondamental ici évoqué, en fait celui de la vérité, se pose de façon effective au niveau de la pratique. L’homme apparaît tout de suite comme activité concrète. Sa conscience est activité. La réalité humaine se définit par la médiation du travail. Le monde culturel créé par le travail humain pose l’homme dans la nature dans sa réalité essentielle. La totalité est présente au parti de l’homme qu’est le travail et le parti de l’homme, le travail humain, manifeste la totalité. Ce qui est ici atteint, c’est la totalité historique comme monde culturel élaboré par l’homme en tant qu’activité concrète. La naturalité ou l’existence naturelle de l’homme se réalise et s’accomplit humainement et véritablement dans un monde culturel vivant, sinon la vie humaine serait elle-même une impasse existentielle, une énorme impossibilité dans la vie universelle, si jamais il restait encore à l’homme l’aptitude de se con- sidérer autrement qu’une chose vivante, enfoncée dans la choséité pure et simple (tous les besoins animaux). Au contraire, dans la vie universelle, l’homme apparaît comme une catégorie culturelle, historique, en ce sens que dans et par le travail il crée, forme et produit un monde historique, le monde propre- ment humain. Dans le travail, l’homme découvre sa puissance. Certes, une inquiétude primordiale (Qui suis-je ?) fait réaliser à l’homme qu’il est dans la nature, mais par son travail il donne un sens humain à son existence en produisant un monde culturel. Par conséquent, le travail humain vivant, non aliéné, est la catégorie historique absolue, c’est-à-dire ontologique. Le travail humain qui n’est pas à rapporter à un autre être qu’à l’homme travailleur lui-même présente l’homme créateur comme activité créatrice absolue, car, par la praxis, l’homme se prouve à luimême son propre être en tant qu’homme producteur de l’homme au sein d’un monde culturel, encore œuvre de la créativité humaine. C’est le travail humain qui est sacré et non le monde naturel (forêts vierges, océans, savanes, chutes d’eau, ressources naturelles, ciel, terre, etc.) dans lequel agit l’homme, puissance qui s’éprouve et s’élève en se prouvant, par le travail, jusqu’à l’universalité. Le monde culturel est le ciment où la nature et l’homme se rejoignent. Mais ce ciment culturel est bien le triomphe de l’homme sur les contenus. Le monde humain véritable (politique, morale, économie, technique, science, réflexion) est un monde culturel pour autant que l’homme, activité concrète, soit intrinsèque- ment son propre produit à travers son activité créatrice dans la nature. Cette activité humaine revêt par conséquent une portée ontologique absolue. Le travail de l’homme est en même temps sa souveraineté. Comme on travaille avec autrui, en société (usine, chantier, champ, mine, école), le travail de l’autre ne doit pas être approprié égoïstement ou exclusivement par certains, sinon ce serait la suppression de l’identité de l’homme avec le travail, soit la plus cruelle des aliénations, puisque l’activité pratique de l’homme concret est le travail humain, en tant que pouvoir massif de l’homme sur la nature. L’homme se déploie dans les choses par son travail, brassant la nature et se modelant lui-même dans ce brassage, n’ayant pas besoin d’un être extranaturel pour vivre et mourir (les choses, elles, ne meurent pas mais périssent). La nature doit être envisagée dans sa concrétude comme ce qui est pratique- ment, c’est-à-dire essentiellement praticable par l’activité pratique essentielle de l’être humain qui se réalise ainsi, souverainement, par le travail. La nature n’est pas étrangère à l’homme, en dépit de son coefficient d’adversité les défis de la nature l’homme non plus n’est pas étranger å la nature. Mais l’homme passe à l’action dans la nature et la nature est le lieu où l’homme passe à l’action, pratiquement (essentielle- ment). La nature se déclare donc comme le réel même de l’homme, le lieu de la création (naissance nouvelle) de l’homme se créant lui-même par son travail créateur. La nature dans sa totalité et son absoluité est le lieu de la vérité de l’homme, activité pratique, concrète et universelle, produisant un monde culturel qui produit l’homme lui-même pour autant que ce monde culturel soit la production de l’homme libre dans la nature.

Opo : il faut retenir d’ores et déjà que l’homme, dans la totalité absolue où tout est indissolublement lié et en action réciproque, se fait des connaissances de façon progressive et relative mais dans le relatif il y a une parcelle de l’absolu; que l’homme s’élève à l’universalité par son activité pratique créant un monde culturel (politique, économie, technologie, science, philosophie) qui le crée à son tour dans la nature qui est de la sorte le lieu de l’essentialité de l’être humain concret. Dans notre société ancienne, traditionnelle, l’absence d’appropriation privée de la terre au sein d’une communauté essentiellement vouée à l’agriculture indique assez le refus de minimiser l’homme, producteur de monde et de culture dans la nature. En ambitionnant de nouveau le bonheur dans le monde aujourd’hui l’homme doit apprécier toujours de façon juste sa présence au monde.

Tableau des Catégories de Mwene Alomba

CONCLUSION

Lorsque d’autres régions du pays (ou de l’Afrique centrale) bénéficieront d’études par des Congolais eux-mêmes ou par d’autres Africains (il est nécessaire de compter d’abord sur ses propres moyens), études suffisamment critiques, faisant état de tous les domaines de la vie sociale traditionnelle : genèse et migrations des peuples, installation des groupes dans un biotope donné, activités économiques, circuits commerciaux, organisation familiale, structures politiques, structures linguistiques, modes de pensée, contacts de la société décrite avec elle-même et avec d’autres communautés plus ou moins éloignées, etc., études qui doivent également proposer des interprétations théoriques des phénomènes examinés, alors une étape nouvelle de la recherche congolaise sera franchie, étape au cours de laquelle on abordera avantageusement des travaux comparatifs, toujours plus instructifs. Quoi qu’il en soit de l’avenir, l’ouvrage que voici montre

Une société dans sa vie traditionnelle, élaborée depuis des millénaires. Cette société traditionnelle apparaît encore aujourd’hui comme un organisme vivant dynamique. Elle a par ail- leurs intégré en son sein, depuis la traite négrière, l’économie de traite, l’économie colonialiste, des éléments nouveaux de la vie contemporaine : nouvelles formes d’organisations politiques, création de nouveaux circuits économiques et commerciaux débordant largement le cadre traditionnel, changements dans les mentalités et comportements collectifs.

Une telle capacité d’adaptation signifie que la société mbochi (Olee, Ngilima, Ngae, Tsambitso, Mbondzi, Obaa, Ebayi, Koyo. Makoua, Ngare, Mboko) possède encore des assises concrètes, capables de servir de levier à un développement économique (rural), politique, culturel, dans le contexte national global, qui n’est pas lui-même en marge des grands problèmes internationaux du monde d’aujourd’hui. De ce point de vue, il est assez difficile de partager le pessimisme qui ressort de la conclusion du bel ouvrage de Claude Meillassoux sur la société traditionnelle des Gouro de Côte-d’Ivoire.

Dans le cas qui nous intéresse, des éléments positifs, encourageants apparaissent aux villages Boya (Akwa), Elinginawe (Koyo), Boundji (Mbochi Mbondzi), villages qui demeurent des exemples vivants pour l’évolution économique et sociale des populations de la Cuvette. Ces éléments sont la grande importance reconnue aux travaux agricoles, l’éveil du sens paysan, la naissance de l’esprit coopératif.

Il est par conséquent d’une nécessité immédiate que des actions concrètes soient effectivement entreprises par le Gouvernement pour ne pas faire avorter, par affectation et inadvertance, les gros efforts des masses paysannes. Ces actions précises à entreprendre sont de trois sortes: une action humaine et sociale (mobilisation des énergies; encadrement rapproché et dynamique des agriculteurs par des conseillers ruraux, des encadreurs de base, des animateurs de village; introduction dans les programmes scolaires de cours théoriques et pratiques d’agriculture et d’économie agricole; formation agricole et artisanale de la jeunesse rurale); une action technique (amélioration des techniques culturales des cultures traditionnelles: palmier, cacao, café, riz, tabac, cultures vivrières; vulgarisation de ces techniques auprès des agriculteurs); enfin une action économique (organisation du commerce, des transports routiers, fluviaux et aériens; organisation de la coopération, de la mutualité et du crédit). Agir dans ce sens, c’est tourner résolument le dos à une politique de soutien démagogique. Il faut estimer ce que l’on fait.

Certains travaux d’aménagements ruraux, conçus par les intéressés eux-mêmes, avec le concours des Services Techniques, doivent être également entrepris pour permettre effectivement le développement et la modernisation de l’économie agricole de la région concernée. Un Service Civique National pourrait éventuellement participer à l’exécution de ces travaux d’intérêt général qui sont ouverture de routes et sentiers ruraux (Gwando – Ngoko – Ewo ; Gwando – Obouya – Boundji – Okoyo; Okoyo – Abala – Olombo – Oyo; Okoyo – Ewo – Kellé – Etoumbi; Gwando – Makoua – Etoumbi – Mbomo; Ewo – Etoumbi – Makoua; Ewo – Boundji; Bounji – Abala; etc.); adductions d’eau et aménagements hydrauliques; reforestation; rénovation et régénération des sols; constructions rurales de caractère coopératif; etc.

Mais l’Expansion Rurale modernisée devra être menée dans le cadre d’un Plan de Développement national et portée sur des domaines ou secteurs précis. Par exemple sur la zone Makoua – Gwando, développer la caféiculture ; sur la zone Ewo – Boundji, la riziculture et la caféiculture ; sur la zone Ettoro – Odouka – Gwando, l’élæiculture de même que sur la zone Etoumbi – Mbomo ; sur la zone Abala, le tabac.

Comme le développement est en dernier ressort et fondamentalement le développement de l’homme sur les plans économique, social, culturel, technique, il n’est donc pas possible qu’il se réalise en dehors de la nature sociale des hommes concernés ce modeste ouvrage se propose précisément de contribuer à faire connaître cette nature sociale des hommes de la Cuvette congolaise, et l’on reste parfaitement conscient que cette nature sociale des hommes n’est pas une entité figée, immuable.

Texte produit et reproduit par :

Théophile Obenge-Philosophe Mbochi.

- Un poème élégiaque (owoho), recueilli, en 1964, par Célestin Itoua, au village Oyendze (Mbochi Obaa).

Cette élégie est adressée par le poète (ndzembe) à la femme préférée du Kani qui vient de mourir (iwa) et, a travers elle, a à la communauté villageoise tout entière (poo) pour la grande douleur (gninga ; nyinga) qu’elle ressent à la mort.

Le poète -musicien (ndzembe) souligne avec force le caractère inéluctable de la mort(leku) ; mais celui qui est parti reste lié à celle ou ceux qui sont encore en vie, sur terre.

- Les Mbochi habitent, ainsi que les Bateke, les Bakwele et les Djem, le Congo septentrional. Plus précisément, ils occupent la Cuvette congolaise, une zone de dépôt alluviaux quaternaires. La cuvette comporte 150 000 km2 d’alluvions sableuses et argileuse. Elle n’a pratiquement pas de relief : l’altitude, qui est de 370-380 m sur le pourtour, décroît en direction du Congo (280 m près de Mpouya, le point le plus bas).

C’est un véritable pendage de bassin en direction de la géosubsidence éongolaise. Les auréoles régulières d’un bassin classique se succèdent ainsi vers l’Est.

Le peuple Mbochi, troisième grand groupe de peuple du Congo, est principalement installé dans la partie nord dans les régions de la Sangha, de la Likouala, des Plateaux et de la Cuvette-Ouest autour de villes comme Oyo, Owando, Ollombo, Makoua et Mossaka et traversées par de nombreux et importants cours d’eau. On les retrouve également un peu plus au sud du pays dans les régions du Pool et de Lékoumou. Leur présence dans la capitale Brazzaville se signale surtout dans les quartiers de Talangaï et Poto-Poto.

Selon des sources anthropologiques, on observe plusieurs variantes du nom de cette ethnie, à savoir Amboshi, Baboshi, Bochi, Boubangui, Embosi, M’Bochi, Mbochis, M’Boschi, Mboshe, Mboshi, Mbosi, Ombosi. Parmi les représentants les plus éminents du peuple Mbochi figurent le président de la République du Congo, Denis Sassou–Nguesso , ainsi qu’une grande partie de ses proches collaborateurs, dont le vice-amiral Jean–Dominique Okemba, à la tête du Conseil national de sécurité et le très célèbre professeur Theophile Obenga lui-même.